生物多様性の危機第2の危機(自然に対する人間の働きかけの縮小)

森林・農地の利用衰退による影響

森林では、木材価格が長期にわたり低迷したため、手入れ不足の人工林が増加しました。

雑木林では薪などの伐採利用がされなくなったことで森林内が暗くなり、生育する植物相が変化し、林床の植物を餌としてきたギフチョウなどの動物の生息にも影響しています。

農地では、農業従事者の減少により耕作放棄地の拡大が問題となっています。2020年の国の調査によると、長野県における農地全体に占める荒廃農地の割合は12.7%と、全国割合の6.1%と比べても高い割合となっています。

草原の減少

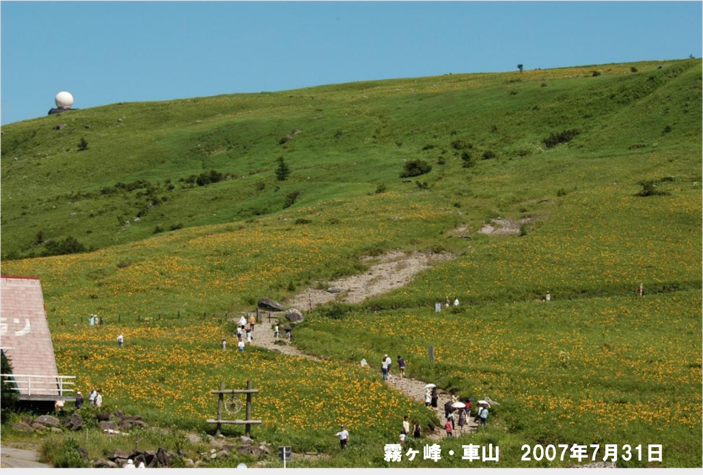

気候が温暖で降水量も豊富な日本では、身のまわりにある湿地や草原の多くは、人間が手を加えない限りは自然に森林へと遷移していきます。長野県では、湿地開発や人の手によって維持管理されてきた半自然草原の利用減少などにより、草原が減少しています。

県土に占める草原の面積割合は、20世紀の100年間で17%から1%まで激減しました。

中・大型哺乳類の分布拡大による影響

長野県の野生鳥獣による生物多様性への被害では、ニホンジカによるものが深刻です。農林業被害額でもニホンジカによるものがツキノワグマやニホンザル、イノシシによるものを上回って最多となっています。ニホンジカは高原野菜などの食害による農業被害の他、樹木の樹皮への食害等による林業被害、高山植物・希少植物への食害などの自然生態系への被害、景観への影響をもたらしており、大きな問題となっています。

生態系への被害の例としては、環境省のレッドリストで絶滅危惧IB類に選定されているチョウのコヒョウモンモドキが、幼虫の食草であるクガイソウのシカによる食害のため、南アルプスなどで激減していること、また近年の生息地の断片化により遺伝子の多様性が失われていることなどが報告されています。

ニホンジカを中心とした中・大型獣の被害増加の原因として、狩猟者の減少による捕獲圧の低下、山村地域の人口減少による生産活動の低下、温暖化の進展による生息域の拡大などさまざまな要因が挙げられています。

(霧ヶ峰自然保護センター撮影)