信州の生物多様性生物多様性とは

生物多様性とは

地球上には、約3千万種ともいわれる多くの生き物が生きています。これらの生き物は、それぞれの進化の歴史をもつ固有の存在です。

それぞれが特徴(個性)とはたらき(機能)を持ち、互いに多くのつながり(関係性)を持っています。たとえばミツバチは花の蜜と花粉を集めて飛びまわり、花は受粉すると果実を実らせます。鳥が果実を食べると、その糞にまじって種が遠くにまかれます。

そうしたつながりから地域固有の生態系が生まれます。この「個性」と「つながり」、その「はたらき」を様々な側面からとらえたものが生物多様性です。

生物多様性は、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の3つのレベルで捉えることができます。これらは生物の進化が生んだ歴史的な遺産と考えることもできます。

生態系の多様性

高山帯、草原、森林、河川、湖沼など、各地にいろいろなタイプの自然環境があることを言います。各地域には、それぞれの環境に応じた生態系が成立します。

種の多様性

植物、哺乳類や鳥類などの脊椎動物、昆虫類、貝類などの無脊椎動物や菌類などの様々な種が生息・生育していることを言います。

遺伝子の多様性

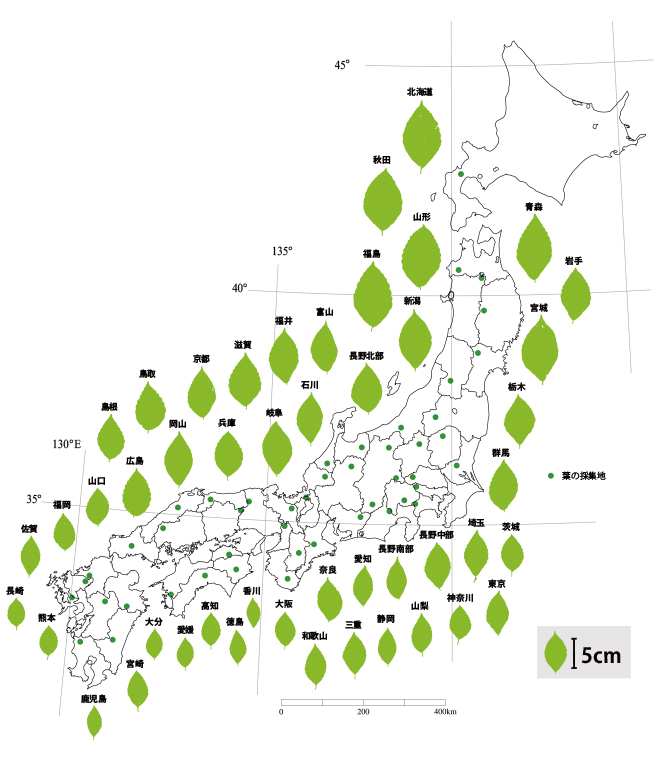

同じ種の中でも遺伝子に違いがあることを言います。例えばブナでは、北方ほど、日本海側ほど葉面積が大きくなる形態変異が見られます。これは、同種内でも、異なる環境条件(気温や降水など)に適応して進化したためと考えられます。また同じ地域個体群の中でも、各個体は異なる遺伝子の組み合わせをもっています。

このように、生きものがつくる自然には、生態系の多様性、 そのなかの生物種、 さらにそのなかの遺伝子の多様性があります。 このような多様性の総体を生物多様性といいます。

生物多様性が高いと、大きな環境の変化などによって、ある遺伝子のタイプや生物種が減少した場合でも、他の遺伝子タイプや種が補うことなどにより被害が小さくなり、生態系全体の機能の損失は小さくなります。

生態系の機能のなかには、光合成や土壌の形成のように自然界の土台となるはたらきがあり、水の浄化や植物の受粉のように健全な自然環境を保つはたらきもあります。食べ物や木材のように人間の暮らしに役立つ素材や、芸術や教育などの文化もそうした生態系のはたらきがあることで生まれます。生物多様性が高く保たれていると、このような生態系の機能が、柔軟で強靭な回復力をもつことがわかっています。

生物多様性がなぜ大切なのか

私たちの生活(人間社会と経済活動)は、生き物(生態系と生物多様性)の恵みに根底から依存しています。

食べ物や木材

食料、木材、燃料など、私たちは多くの資源を生き物から得ています。農業は多くの生き物の中から人間にとって有用な種を選抜し、交配することで進歩を遂げてきました。農業や林業の生産の基礎を支えるものとして生物多様性は重要です。

もっと知りたい!信州の伝統野菜

農林水産省「生物多様性の保全・再生」

機能や形の利用

医薬品の中には生物由来のものが多く利用されています。直接、生薬として利用されるものもあり、長野県ではキハダ、クマザサ、クロモジ、ゲンノショウコなどが採取されています。現在利用されていない生き物でも、新薬等の新たな発見や技術開発により、今後利用される可能性が秘められています。

水をはじくハスの葉の構造を真似た撥水性の布や静かに飛ぶフクロウの羽根の先端の構造を真似たパンタグラフ、海洋生物の接着メカニズムにヒントを得た超強力な水中接着剤等、生物の構造や機能などから着想を得て、新しい技術や材料の開発に活かすことを、バイオミメティクス(生物模倣)と言います。

環境基盤・調整機能

森林が水源をかん養し、土砂災害を防ぎ、光合成により二酸化炭素を吸収するなど、生き物は自らの働きでその環境基盤を整え、私たちの生活へのめぐみの土台を形づくっています。

文化や景観、精神的価値

生き物はときには信仰の対象や心を癒す景観となり、日常生活に潤いや安らぎを与え、子どもたちの探究心や想像力を養うなど、文化的・精神的な価値をも有しています。

また、身近な生き物を素材として、さまざまな食文化や伝統工芸、伝統行事などが育まれてきました。これらは地域の生物多様性とともに育まれてきた個性豊かな文化です。生物多様性と文化とのつながりを「生物文化多様性」といい、持続可能な地域づくりに役立ってきました。

生物多様性を守ることは、私たちの暮らしやその基盤を守り、安全で豊かな生活を送る上で非常に大切なことなのです。