生物多様性ホットスポット八ヶ岳の紹介

硫黄岳から赤岳

八ヶ岳(やつがたけ)連峰は、諏訪湖の東部、長野県の佐久・諏訪地域から山梨県にかけて、南北約20kmにわたって、2000m級の峰が連なる山塊です。なだらかな斜面のつづく山腹と切り立った山稜の対比が目立つ山容が、諏訪地域、佐久地域のいずれからもよく見えます。

この八ヶ岳は、飛騨山脈の白馬岳と並び、長野県内の高山を代表する生物多様性ホットスポットで、八ヶ岳中信高原国定公園にふくまれています。

参考写真:南牧村平沢峠から見た八ヶ岳連峰

国立環境研究所 温暖化影響モニタリング(高山帯):八ヶ岳東斜面(平沢峠)

八ヶ岳には多くの登山口、山小屋があり、高山植物を楽しめる夏山のほか、アイスクライミングやスノートレッキングなどを含む冬山登山まで年間を通じて登山者が訪れます。また、八ヶ岳北部の白駒池周辺の原生林は、日本蘚苔(せんたい)類学会より2008年に「日本の貴重なコケの森」に認定されており、苔の森歩きに訪れる人も大変多くなっています。

地形と気候

八ヶ岳は、フォッサマグナの中央部に南北に連なる列状の火山群で、約50万年前以降の噴火活動によって形成された火山です。夏沢峠を境に北八ヶ岳と南八ヶ岳に分けられ、主峰の赤岳(標高2,899m)を含む南八ヶ岳は、中期更新世(チバニアン)に活発に活動した火山で、長期にわたる侵食による険しい岩稜が特徴です。一方、蓼科山や縞枯山(しまがれやま)を含む北八ヶ岳は、中期更新世の古い火山体の上を、新しい後期更新世の火山噴出物が被っているため、比較的なだらかな山容となっています。北八ヶ岳の(北)横岳は、過去1万年以内に噴火した火山として活火山に認定されており、気象庁の活火山総覧では、溶岩の下の土壌の年代から600~800年前に噴火の可能性も指摘されています。

八ヶ岳は、降水量の少ない内陸に位置しており、同時に標高も高いことから、寒冷で乾燥した気候下にあり、積雪量も中部山岳のなかでは少ない山域にあたります。赤岳山頂直下の赤岳天望荘で行っている気象観測では、2011年の年平均気温は0.0度、最低気温はマイナス23.8度となっています。こうした寒冷な気候により、八ヶ岳では周氷河地形の構造土などがみられます。北八ヶ岳の亀甲池(きっこういけ)は、この構造土が池の底にみられ、亀甲模様に見えることから名づけられています。

“新鮮な”八丁平(坪庭)溶岩

生態系と動植物

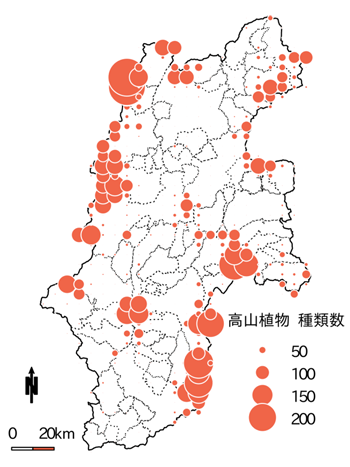

八ヶ岳には、約140種の高山植物(ハイマツ林以高を主な生育域とするもの)が分布しており、本州中部山岳では、高山植物の種多様性が高い山域の一つとなっています。また、日本固有維管束植物のホットスポット地図(国立科学博物館プレスリリース)では、八ヶ岳は全国第8位で、全国有数の固有維管束植物の多様性を誇る地域となっています。

山麓部の斜面には落葉広葉樹の二次林やカラマツの植林地が多く、標高約1,500~2,500mの亜高山帯には、常緑針葉樹のコメツガ・シラビソ・オオシラビソや落葉広葉樹のダケカンバなどが自然林をつくっています。八ヶ岳の山地帯から亜高山帯にかけては、その寒冷で乾燥した気候を反映し、ヤエガワカンバ(カバノキ科)、チョウセンゴヨウ、ヤツガタケトウヒやヒメバラモミといった、最終氷期には東日本に広く分布していたとされる針葉樹が遺存的に残存している特徴があります。

標高2,500mを超えると、ハイマツ林を中心とした高山植生がみられます。八ヶ岳の高山帯には、雪田のお花畑は少なく、ハイマツ林、風衝草原、コマクサの生育する高山荒原、岩角地などに多い高山ハイデ(矮性(わいせい)低木群落)が中心となっています。

八ヶ岳の豊富な高山植物のなかには、他の山岳ではあまり見られない種(固有種や狭分布種)が多く、八ヶ岳固有種のヤツガタケキンポウゲ、日本では八ヶ岳のみに分布するヒナリンドウ、本州では、八ヶ岳と白馬連峰のみに分布するツクモグサやウルップソウ、八ヶ岳と南アルプスのみに分布するヒメセンブリ、サンプクリンドウなどが知られています。また、八ヶ岳では古くから高山植物研究が盛んにおこなわれたこともあり、ヤツガタケトウヒ、ヤツガタケキンポウゲのほかにも、ヤツガタケシノブ、ヤツガタケキスミレ、ヤツガタケナズナなど、八ヶ岳の名前が付けられた高山植物が多くあります。

八ヶ岳の高山帯や亜高山帯上部には、他の中部山岳と同様に、イワヒバリやカヤクグリ、ホシガラス、メボソムシクイ、ルリビタキなどをよく観察することができます。現在、八ヶ岳や蓼科山にライチョウは生息していません。矢沢(1929)は、1800年代までの記録がいずれも生息を裏付けるものですが、明治以降の文献には生息を証拠付ける記録がほとんど無いため、この山域では江戸時代に絶滅したと判断されています。ただ、1968年にライチョウ2羽(雌雄)が観察されているように、南アルプス等の生息域からの分散個体が確認される可能性はあります。

八ヶ岳山麓の富士見町では、これまで冬鳥だったジョウビタキが2010年に繁殖確認されました。その後分布拡大し、現在では、八ヶ岳山麓だけでなく、長野県内の各地で繁殖確認されつつあります。気候変動の影響も懸念され、今後も注視していく必要があります。

高山植物とならぶ氷河期の遺存種とされる高山蝶では、日本産チョウ類の中で最も高山性とされるタカネヒカゲ(八ヶ岳亜種)が、八ヶ岳の高山帯に生息しています。また、高山蝶にも含まれ、より山腹に多いミヤマシロチョウの最初の発見地ともなっています。

八ヶ岳の高山植物の危機

現在、八ヶ岳の登山道を歩くと、登山口周辺の針葉樹林内では、シラビソなどの樹皮が剥がれた様子や、高山帯の草原内のシカ道や足跡など、数多くのニホンジカの痕跡を目にします。南八ヶ岳の西岳周辺は、昔からシカが多く生息していた場所と言われ、周辺にある立場岳や立場川という地名は、鹿狩りの弓矢の射手が立った場所からきているともされています。

八ヶ岳では、2000年ごろからシカが増加し、八ヶ岳固有のヤツガタケキンポウゲや狭分布種のウルップソウなどがシカにより採食されたり、お花畑が採食により刈り込まれた芝地のようになったりする影響が目立つようになってきました。

そのため、八ヶ岳では、高山植物を保護するための防鹿柵(ぼうろくさく)が各所に設置され、山麓部でのシカの捕獲とあわせて、生態系保護対策がすすめられています。