生物多様性ホットスポット白馬岳の紹介

白馬岳の紹介

白馬岳(しろうまだけ)とそれにつらなる山々は、本州中部の高山を代表する生物多様性ホットスポットです。飛騨山脈(北アルプス)の北部、長野県・富山県・新潟県の県境付近に位置し、中部山岳国立公園にふくまれています。白馬岳は標高2,932m、稜線ぞいに南につらなる杓子岳(しゃくしだけ)(2,812m)、鑓ヶ岳(やりがたけ)(2,903m)とともに白馬連山(白馬三山)とよばれます。標高約2,400mあたりより上部に、高山植生が発達しています。

高山植物を楽しむための登山・トレッキングの適期は、7月中旬から8月です。長野県側からの主な登山口は、白馬村の猿倉(さるくら)と小谷(おたり)村の栂池(つがいけ)高原です。猿倉から白馬岳へは、途中、軽アイゼンをつけて大雪渓を登ります。栂池高原からは、栂池自然園までゴンドラリフトとロープウェイを乗りつぎ、そこから白馬大池(2380m)、小蓮華山(2766m)をへて白馬山頂にいたるトレイルをたどります。各所に山小屋やキャンプ場があります。これらのほかにも各方面から登山ルートが通じています。

白馬村、小谷村の山麓は、人気のあるスキーリゾートです(冬季の登山には、本格的な装備と熟練した登山技術が必要です)。周辺各地に温泉があります。白馬村は、1998年の長野冬季オリンピックの開催場所のひとつとしても利用されました。

地形と気候

白馬岳がその北部に位置する飛騨山脈(北アルプス)は、プレートの動きにより地殻が東西から大きな圧力を受けて、第四紀の約250万年前以降に大きく隆起したと考えられています。主稜線が南北方向につらなり、東側が急斜面、西側が緩斜面となっている特徴が、白馬岳付近ではよくあらわれています。東側斜面にはカール(圏谷:けんこく)、西側斜面にはゆるやかな砂礫(されき)斜面や岩塊斜面がよく発達しています。

白馬岳とその周辺は、日本海に近く北西の季節風の影響を受けやすいため、中部山岳域のなかでも特に降雪量が多いことで知られています。また氷河地形がよく発達していることから、この一帯では氷期にも降雪量が多かったと考えられています。

白馬岳の周辺は地質の多様性でも知られています。尾根筋に分布する蛇紋岩地(じゃもんがんち)や石灰岩地は、一般的な植生に乏しい一方、希少な高山植物の生育地となっています。

生態系と動植物

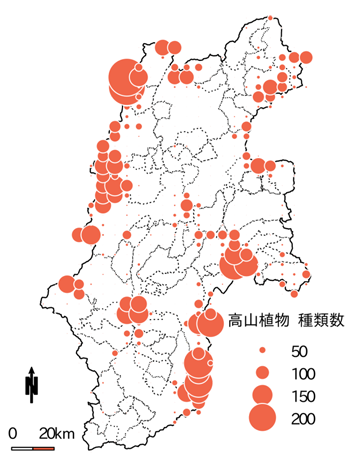

白馬岳とその周辺には、約280種の高山植物が分布しています。この数は飛騨山脈(北アルプス)に分布する約380種の高山植物のうち約74%にあたります。白馬岳とその周辺は、本州中部で高山植物の多様性が最も高いエリアです。

山麓部から山頂部まで2,000m以上の標高差があるため、この地域の生態系は標高によりいくつかの植生帯に分かれています。山麓部の斜面には落葉広葉樹の二次林や針葉樹の植林地が多く、標高約1,000m以上にはブナを中心とした自然植生が発達します。標高約1,700~2,500mの亜高山帯には、落葉広葉樹のダケカンバや多雪地に多い針葉樹のオオシラビソなどが自然林をつくっています。高山植生が分布するのは、おおむね標高2,300m以上です。

森林限界より上部、稜線西側の比較的ゆるやかな斜面には風衝(そうしょう)草原が発達し、ウルップソウ・タカネシオガマ・トウヤクリンドウをはじめとした高山植物が生育しています。植生の乏しい砂礫地にも、コマクサなどが花を咲かせます。石灰岩地にも、チョウノスケソウなどの特有の植物がみられます。稜線東側のカール(圏谷)内など雪の多く残る場所には雪田植物群落が発達し、シナノキンバイ・ハクサンフウロなどが多くの花を咲かせます。これらの高山植生は、ライチョウやオコジョなどの動物に生息環境を提供しており、またそれらの花々をマルハナバチなどの昆虫が訪れます。