生物多様性の危機第4の危機(地球環境の変化)

気候変動に生物が追いつけない

現在、自然状態では起こりえない、急激な気候変動が起こりはじめています。

2万1000年前の最終氷期から次の間氷期までの約1万年間に4〜7℃の上昇ペースだったのが、最近(20世紀後半)はその10倍ものペースで上がっていることがわかっています。

これほど急激な温暖化が起こると、気候変動のスピードに生物の移動や適応(進化)が追いつかないという問題が起きます。

気候変動・地球温暖化によって、気象災害や農業被害、健康被害など、さまざま深刻な影響がすでに世界各地で生じています。

信州の生物多様性への影響

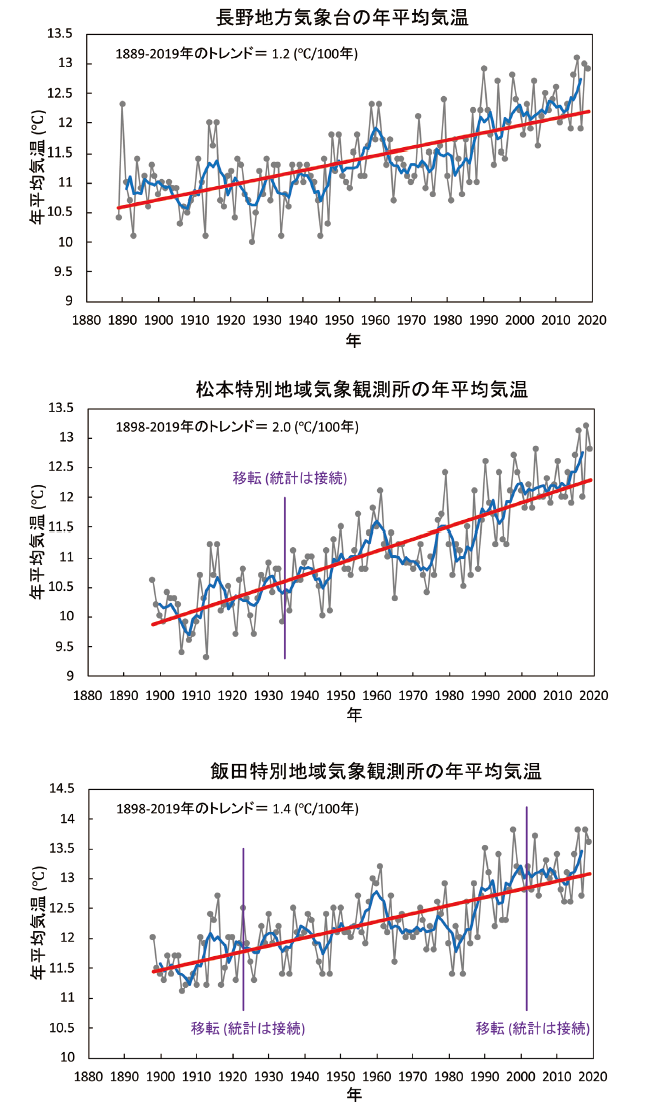

長野県でも急激に温暖化が進んでいますが、生き物や生態系にどのような影響が生じるかはまだ十分には明らかになっていませんが、以下のような影響が考えられています。

- 高山帯の生態系の変化(ライチョウの生息場所の縮小など)

- 渓流の魚類の生息場所の縮小(イワナの生息場所の変化とグループの分断など)

- 生き物にとっての季節の変化による撹乱(かくらん)(開花や結実が早まるなど)

- ブナ林や亜高山帯の森林の生育場所の縮小

- 生き物間の関係の変化(花が咲く時期と花粉を運ぶ昆虫が発生する時期のずれや、雛が生まれる時期と餌となる植物の結実時期のずれなど)

- 農作物の質の低下や新たな病害虫の発生

- 積雪量の減少によるニホンジカやイノシシの分布域の拡大や冬期の死亡率が下がることによる個体数の増加

- モウソウチクやマダケなど竹類の分布拡大

(マダケ属・産業管理外来種)