県で確認された特定外来生物

外来種とは

生物多様性の第3の危機に含まれるのが「外来種」です。

外来種とは、「もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって持ち込まれた生物のこと」を言います。海外から運ばれてきた生き物もそうですし、国内であっても他の地域から持ち込まれたものも含みます。

多くの外来種が園芸・緑化・食用などとして私たちの生活の中で利用されています。大半の種は、持ち込まれた新しい環境下では人の管理なくしては生きていくことができません。

しかし、中には新しい環境に適応することで生育・生息域を拡大し、地域の自然環境やもともとそこに暮らしていた生き物(在来種)などに大きな影響を与える「侵略的外来種」と呼ばれるものがいます。

今、この侵略的外来種が、世界中で問題になっています。

外来種はどのようにして持ち込まれた?

意図的な導入

ペットや家畜、緑化や園芸の目的で飼育・植栽されたり、漁業や害虫防除の目的で野外に放されたりするケース。特定の場所で飼育していても、管理が不十分でそれが逃げ出したり、誤って放たれてしまう場合もある。

非意図的な導入

人や物が移動するときに、それらに付着、混同または寄生するなどして、他の地域に導入されるケース。植物の種子や、昆虫などの小さな動物、寄生虫などが多い。

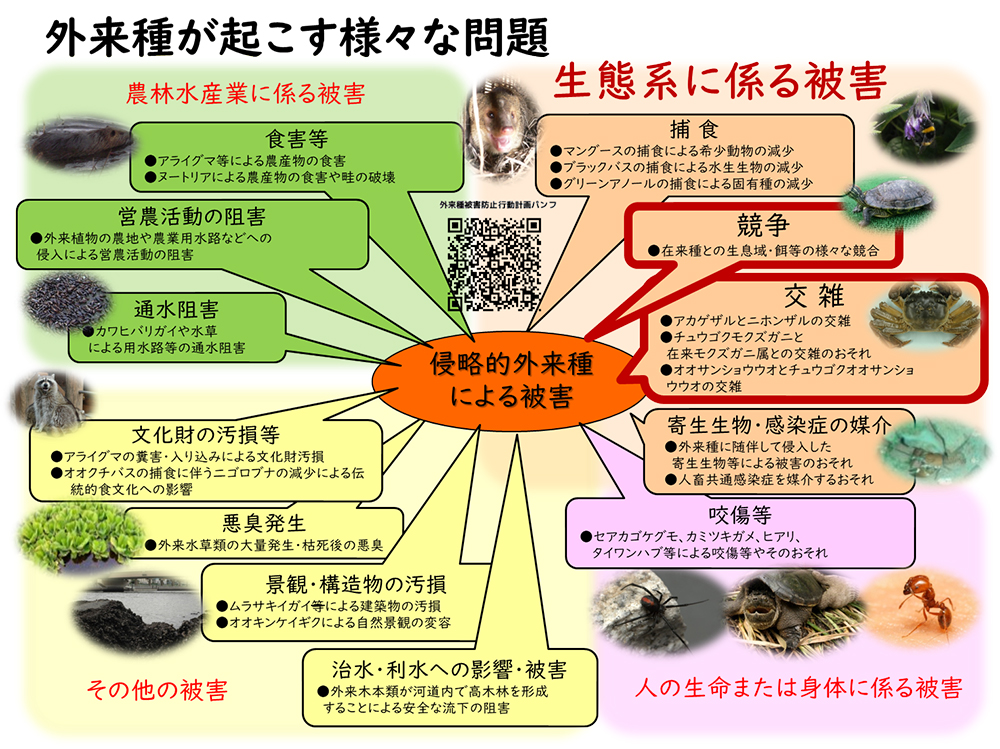

侵略的外来種が自然環境や在来種に与える問題

侵略的外来種が自然環境や在来種に与える問題としては、主に以下のものが挙げられます。

- 捕食

元々そこに生息していた動物や植物(在来種)を食べてしまう。 - 競合

同じような食物や生息環境を持っている在来種からそれを奪い、在来種が駆逐される。 - 交雑

近縁の在来種(または個体群)と交配して雑種ができる。

在来種が本来持っていない遺伝子が外来種から導入されることで、ときに何百万年という時間をかけて進化してきた在来個体群の遺伝的な独自性が損なわれる。 - 感染

それまでにその場所に存在しなかった他の地域の病気や寄生性の生き物を持ちこむ。また、私たちの生活にも、農漁業被害、咬傷や、花粉症、人畜共通感染症等様々な影響があります。

侵略的外来種によって引き起こされるさまざまな問題によって、その場所の自然環境が破壊されたり、もともと暮らしていた在来種がいなくなってしまったりと、その土地の生態系のバランスが崩れてしまいます。さらに、交雑によって雑種が生まれたり、感染によって病気などが拡大すると、その土地の遺伝子の多様性や固有性が失われてしまうおそれもあります。さらには、野菜や木材などの質と量の低下など、農林業や漁業への悪影響も懸念されています。

外来種問題が深刻な影響を及ぼす理由として、その繁殖力の高さと駆除の難しさがあります。侵略的外来種に代表されるようないくつかの外来種は、新たな土地で餌となる食物や住む場所を確保し、さらに天敵もいないという条件の下で、あっという間に数を増やしていきます。そのため、外来種は一度その土地に定着して増えてしまうと、駆除することが非常に難しいという特徴があります。

長野県で確認された特定外来生物

長野県にも、豊かな自然や暮らしを脅かす外来種が定着しています。これまでに長野県内で発見された特定外来生物は、以下の通りです。今後も動向を注視していく必要があります。

*特定外来生物とは

もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって、他の地域からもちこまれた生物(外来生物)のうち、地域の自然環境に大きな影響を与えたり、農作物に被害を与えたりするものを法律(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年6月2日法律第78号))により「特定外来生物」として指定しています。特定外来生物は、被害を防ぐため、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡等は原則禁止されています。

| 区分 | 全国 | 長野県 | 長野県内で確認されている特定外来生物 |

|---|---|---|---|

| 哺乳類 | 25種 | 2種 | アライグマ、アメリカミンク |

| 鳥類 | 7種 | 4種 | ガビチョウ、ソウシチョウ、カオグロガビチョウ(カナダガン) |

| 爬虫類 | 22種 | 2種 | カミツキガメ、アカミミガメ |

| 両生類 | 18種 | 1種 | ウシガエル |

| 昆虫類 | 27種 | 4種 | セイヨウオオマルハナバチ、アカボシゴマダラ、アカカミアリ、ツヤハダゴマダラカミキリ |

| 魚類 | 26種類 | 6種類 | カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ガー科魚類、チャネルキャットフィッシュ |

| 甲殻類 | 6種 | 2種 | ウチダザリガニ、アメリカザリガニ |

| クモ、サソリ類 | 7種 | 1種 | セアカゴケグモ |

| 軟体動物等 | 5種 | – | |

| 植物 | 19種 | 6種 | オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、オオカワジシャ、アレチウリ、アゾラ・クリスタータ、オオフサモ |

| 計 | 162種類 | 28種類 |